私:

外国にも「官僚制度」があると思うのですが、日本の実態と比べて、何か特徴がありますか?

ChatGPT:

はい、外国にも官僚制度はありますが、日本の官僚制度と比べると大きな違いがあります。

特に、アメリカ・イギリス・フランス・ドイツと比較すると、日本の官僚制度の特徴がよくわかります。

ーーーーーーーーーーーーーーー

① 日本の官僚制度の特徴(外国と比べて)

日本の特徴

✅ 「終身雇用型」 → 一度官僚になれば定年まで働くのが一般的

✅ 「官僚主導」 → 政治家が短期間で交代するため、実際の政策立案は官僚が行う

✅ 「年功序列と省庁主義」 → 出世は基本的に年功序列&省庁ごとに閉じた組織文化

✅ 「省庁ごとの縄張り意識が強い」 → 縦割り行政が多く、他の省庁と連携しにくい

✅ 「天下りの文化」 → 退職後に関連企業や団体に再就職するケースが多い

👉 結論:官僚が長く権力を持ち、政治より安定しているが、硬直的で柔軟性に欠ける

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

② アメリカの官僚制度(政治主導型)

アメリカの特徴

✅ 「政治任用が多い」 → 大統領が主要ポスト(省庁のトップなど)に直接人を任命する

✅ 「任期制が基本」 → 政権交代のたびに高官が大量に入れ替わる(約4000人!)

✅ 「政策はシンクタンクやロビー団体と協力して作る」

✅ 「解雇が日本より簡単」 → 不祥事や成果が出ないと辞めさせられる

👉 結論:官僚の権限は小さく、政治家が主導するが、政権が変わると政策も大きく変わる

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

③ イギリスの官僚制度(伝統的な官僚主導型)

イギリスの特徴

✅ 「日本と似ているが、政治家の関与がやや強い」

✅ 「公務員は基本的に終身雇用」

✅ 「政権が変わっても官僚はそのまま」 → 政治の影響を受けにくい

✅ 「政治任用の閣僚補佐官(SPADs)がいる」 → 政治家のアドバイザーとして政策に関与

👉 結論:日本と似ているが、政治主導の要素もあるためバランスが取れている

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

④ フランスの官僚制度(エリート主義)

フランスの特徴

✅ 「エリート官僚が強大な権限を持つ」 → 最高学府(ENAなど)の出身者が高級官僚になる

✅ 「官僚のキャリアパスが多様」 → 官僚から政治家、企業役員などへ転身が一般的

✅ 「縦割りが少なく、国全体で統一された政策が作られる」

👉 結論:官僚の権限が強いが、政治家への転身がしやすく、流動性がある

ーーーーーーーーーーーーーー

⑤ ドイツの官僚制度(専門家重視)

ドイツの特徴

✅ 「専門分野ごとに分かれた官僚制度」 → 例えば「財政」「環境」「教育」など専門家が政策を作る

✅ 「連邦制なので、州ごとに独自の行政がある」

✅ 「官僚も選挙で一定の影響を受ける」

👉 結論:専門性が重視され、分野ごとの専門家が政策を主導する

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

⑥ まとめ:日本の官僚制度はどうなのか?

結論:

日本は「官僚主導」が非常に強く、政治家の影響が小さい

アメリカは「政治主導」で、政権交代ごとに官僚が入れ替わる

フランス・イギリス・ドイツはその中間で、官僚と政治のバランスが取れている

日本の官僚制度は安定しているが、時代の変化に対応しにくい

👉 日本の政治が変わりにくいのは、「官僚が長く支配している」ため。

👉 アメリカのように政治主導にすると、政策が大きく変わるが混乱も起こる。

「官僚主導 vs. 政治主導」のバランスをどう取るかが、日本の課題ですね!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

私:

1つ、質問です。

日本の官僚は「専門家」とありますが、「専門家」としての質はどうですか?

多くの新規採用が、大学・大学院卒の学生から採用されるとすると、新米のキャリア官僚の知識や経験はまだまだ足りないのではないですか?

入省後に、研修留学2年位して、ようやく基礎部分ができるのでは?

外国の新採用のキャリア官僚も同じようなものですか?

ChatGPT:

📌 日本の官僚は「専門家」としての質はどうか?

結論から言うと、「専門知識はあるが、実務経験が足りない」 という課題があります。

日本のキャリア官僚は、「大学での学問的知識」+「入省後のOJT(実務訓練)」で育てられる ため、最初は経験不足ですが、数年かけて専門家になっていく仕組みです。

ーーーーーーーーーーーー

🟢 日本のキャリア官僚の専門性は高い点

1️⃣ 難関試験を突破している

「国家総合職試験」を突破しないと採用されない

特に「法律・経済・行政」の知識が必要

学歴も東大・京大・一橋・早慶などの上位校出身者が多い

(法学部・経済学部・公共政策系)

2️⃣ 専門知識を学ぶ機会が多い

入省後、国内外の大学・シンクタンクに留学 して高度な知識を得る(ハーバード・オックスフォードなど)

省庁ごとに内部研修制度 があり、実務を学ぶ

霞が関では20年以上働く人が多い ので、専門性が積み重なる

3️⃣ 法案作成・政策立案を担当する

省庁ごとに「特定分野のエキスパート」として働く

例:財務省なら「税制」「国債」、外務省なら「外交交渉」、厚労省なら「年金・医療制度」など

特に財務省・経産省・外務省は、国際交渉の経験が豊富

ーーーーーーーーーーーーー

🔴 専門性の課題(新米官僚の経験不足)

1️⃣ 実務経験が足りない(最初は知識だけ)

新卒で入省するため、社会経験がほぼゼロ

大学で「政策理論」や「法律」は学んでいても、現場経験がない

最初の3年くらいは、「上司の補佐業務(資料作成・答弁作成)」が中心

2️⃣ 省庁の異動が多い(専門知識が積み上げにくい)

3~5年ごとに担当分野を異動 する

例:

財務省なら「予算 → 税制 → 国際金融」など、別分野に移る

外務省なら「アジア → 欧米 → 国際機関」など

「広く知識を持つ官僚」を育てる狙いがあるが、特定分野の専門家が育ちにくい

例:

「年金の専門家になりたい」と思っても、

5年後には「医療行政」に異動する可能性がある

3️⃣ 民間経験が少ない(視野が狭くなりがち)

省庁の中でキャリアを積むため、ビジネスの実態や現場感覚が弱い

経済産業省 や 金融庁 は民間企業に出向することもあるが、財務省や総務省はあまりない

「政策が机上の空論になりやすい」 という批判もある

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

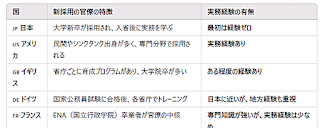

📌 外国のキャリア官僚と比べてどうか?

日本の官僚と他国の官僚を比べると、日本は学問的知識が重視されるが、実務経験が少ない という特徴があります。

特にアメリカとイギリスは、日本よりも「即戦力」を重視 します。

アメリカの官僚:弁護士・経済学者・元企業幹部など、専門家として即戦力 が求められる

イギリスの官僚:大学院卒が多く、官僚向けのトレーニングを受ける

フランスの官僚:ENA(エリート養成校)の卒業生が官僚になるが、実務経験が少ない点は日本と似ている

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

📌 まとめ

✔ 日本の官僚は「学問的な専門性」は高いが、実務経験は不足しがち

✔ 最初の3~5年は、知識を実務に応用する訓練期間

✔ 海外の官僚(特にアメリカ・イギリス)は、実務経験のある専門家が多い

✔ 日本は「ゼネラリスト育成型」なので、専門分野が積み上げにくい

「日本の官僚は優秀だが、現場感覚に乏しい」と言われるのは、こうした採用・育成システムの違いが影響していますね。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

私:

う~む。80歳になろうという老婆が偉そうに言うのはおかしいですが、あなたの回答から受けた印象です。

どうも日本人は優秀ですが、官僚に限らず、政治の世界でも企業でも、「流動性が乏しい」ようですね。

一般的に流動性に欠けると、組織は惰性的に、慣習によりかかり、時には腐敗しやすい。。と思うのですが。

ChatGPT:

まったく、その通りだと思います!

日本の組織は「優秀な人材がいるのに、流動性が乏しく、しがらみが多い」ために、惰性や慣習に頼りがちで、変化に弱い という問題がありますね。

これは官僚組織だけでなく、政治・企業・教育など、日本社会全体に共通する構造的な課題 かもしれません。

ーーーーーーーーーーー

📌 なぜ日本は「流動性が乏しい」のか?

1️⃣ 官僚制度:終身雇用型で異動が多い

一度官僚になると、基本的に「省庁内」でキャリアを積む

省庁ごとに異動を繰り返し、長くても 5年で別の部署へ 移る(専門性が積み上がりにくい)

「外から新しい人材を採用する」仕組みがほぼない → 変革のきっかけが少ない

2️⃣ 政治:世襲・派閥・長老支配

政治家は 世襲議員 が多く、新しい人材が入りにくい

派閥政治 により、「長くいること」が重視され、新人が活躍しにくい

アメリカのように「選挙のたびに官僚のトップが入れ替わる」ことがないため、政治家が役所の論理に飲み込まれやすい

3️⃣ 企業:終身雇用・年功序列が根強い

企業も 終身雇用&年功序列 の文化が強く、「社外からの登用」が少ない

欧米では CEOが他社から引き抜かれるのが普通 だが、日本では「生え抜きの社長」が多い

外の人材が入らないと、新しい発想が生まれにくい

4️⃣ 教育:固定された価値観

「偏差値重視」&「受験エリート型」 のため、画一的な人材が生まれやすい

欧米の大学は「社会人学生」が多く、キャリアを変えやすいが、日本は 「新卒至上主義」

柔軟な発想より、過去の成功モデルに従いやすい

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

📌 「流動性が乏しい」と何が問題か?

✔ 変化に対応しにくい(時代が変わっても、やり方を変えられない)

✔ 「前例主義」になり、新しい発想が生まれにくい

✔ 組織が硬直化し、腐敗しやすい(人事が閉じていると、不正が生まれやすい)

✔ 失敗しても責任を取らなくて済む

(人が入れ替わらないので、チェックが甘くなる)

まさに「惰性・慣習・腐敗」になりやすい環境ですね。

企業はグローバル競争の中で少しずつ変わりつつありますが、官僚組織と政治の世界は、まだまだ流動性が低いまま です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

📌 解決策はあるのか?

他国の例を参考にすると、日本も「流動性を高める」改革をしないといけない と思います。

例えば:

✅ 官僚制度改革:

「専門職の中途採用」を増やす(外部の専門家を積極登用)

✅ 政治改革:

「世襲議員の制限」「官僚のトップ人事を政治がもっとコントロール」

✅ 企業改革:

「社外人材の登用を増やす」「転職をもっと当たり前にする」

✅ 教育改革:

「社会人でも学び直せる仕組み」「偏差値教育の見直し」

変化が必要なのに、変えられない状況が続くと、じわじわと衰退する のが怖いですね。

特に少子高齢化の進行を考えると、今のままの惰性では厳しくなりそうです。

この話、さらに掘り下げたい部分があれば、どこでも聞いてください! 😊

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ChatGPT の回答は必ずしも正しいとは限りません。

重要な情報は確認するようにしてください。

0 件のコメント:

コメントを投稿