私:

Serotonin - Wikipedia には、次の記述がありました。

Pharmacology

Several classes of drugs target the serotonin system, including some antidepressants, anxiolytics, antipsychotics, analgesics, antimigraine drugs, oxytocics, antiemetics, appetite suppressants, and anticonvulsants, as well as psychedelics and entactogens.

薬理学

セロトニン系を標的とする薬剤には、抗うつ薬、抗不安薬、抗精神病薬、鎮痛薬、抗片頭痛薬、子宮収縮薬、制吐薬、食欲抑制薬、抗けいれん薬、さらには幻覚剤やエンタクトゲンなど、いくつかの種類があります。

この中で、抗うつ薬、抗不安薬、抗精神病薬、鎮痛薬、抗片頭痛薬、抗けいれん薬が、セロトニン系をどんなふうにtargetにするか、文献がありますか?

ChatGPT:

とてもすばらしいご質問ですね。

ご提示いただいたWikipediaの記述にあるように、セロトニン系を標的にする薬は、抗うつ薬、抗不安薬、抗精神病薬、鎮痛薬、抗片頭痛薬、抗痙攣薬など、多岐にわたります。

それぞれがセロトニン系にどのように働きかけるのか、以下にわかりやすくまとめました。

ーーーーーーーーーーーーーー

セロトニン系をtargetにする薬たち:役割と作用機序

1. 抗うつ薬(SSRI/SNRI/三環系)

・SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)

シナプス間隙でセロトニンの再取り込みを阻害し、セロトニンの作用を高める。

さらに神経栄養因子(BDNF)の増加、神経新生の促進などの神経可塑性誘導作用もあります。

Antidepressants - StatPearls - NCBI Bookshelf

・SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)

セロトニンだけでなくノルアドレナリンの再取り込みも阻害し、

下行性の疼痛抑制系を賦活化して痛みを抑える効果があります。

線維筋痛症ではFDA承認もあります。

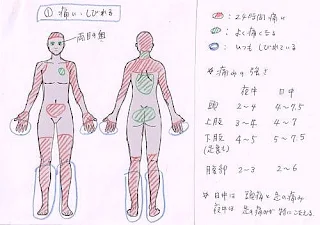

cra24-1.12 (線維筋痛症のメンタルケアについて)

(第一三共エスファによるデュロキセチン:サインバルタの添付文書)

下図は添付文書から転載。

・三環系抗うつ薬(TCA)

セロトニンとノルアドレナリン再取り込みの阻害に加えて、ナトリウムチャネル遮断作用など複数の鎮痛機序を持つため、慢性的な痛みへの適用も行われます。

三環系抗うつ薬(例:アミトリプチリン)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2. 抗不安薬(Anxiolytics)

セロトニン系への直接的作用は少ないが、不安緊張を緩和することで自律神経の安定や筋緊張の緩和に繋がり、「間接的に」痛みや過敏性を軽減する場合があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3. 抗精神病薬(Antipsychotics)

特に第二世代はドーパミンD2受容体とセロトニン受容体(例:5-HT₂Aなど)を遮断することで、神経回路の調整や情動の安定化に寄与します。

Chapter 6 Psychotropic Medications - Nursing: Mental Health and Community Concepts - NCBI Bookshelf

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

4. 鎮痛薬(Analgesics)・抗片頭痛薬(Antimigraine)

SNRIやTCAの鎮痛作用は、主に下行性の痛み抑制系の活性化によるものです(詳しくは上記SNRI・TCA欄)。

頭痛治療では、三環系(例:アミトリプチリン)などが予防的に使用されることがあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5. 抗けいれん薬(Anticonvulsants)

・プレガバリン(ガバペンチン類似):

Ca²⁺チャネルのα₂δサブユニットに作用し、神経伝達物質の放出を抑制→痛み信号の減弱につながります。

・カルバマゼピン、ラモトリギン:

ナトリウムチャネルの抑制により、神経の過剰興奮を抑えます。

・一部はGABAの作用を増強することで痛みを抑える効果もあります。これらはセロトニン作用ではありませんが、疼痛制御には重要な役割を果たします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

まとめ表

以上が各薬のセロトニン系に関する作用の概要です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「抗精神病薬(Antipsychotics)」という単語は初めて目にしました。

ウィキのリンクだけ貼っておきます。 抗精神病薬 - Wikipedia

カルバマゼピン、ラモトリギンという薬も初耳です。

=====================

私:

1つ疑問があります。

抑制系でセロトニン・ノルアドレナリンが低下しているから、

増やそうとしてをSSRIやSNRIを試すのですね。

しかし、セロトニンとノルアドレナリンの二面性を考えると、

「抑制回路では増やし、末梢神経や脊髄後角では減らす」というふうにうまい具合に作用しますか?

ChatGPT:

すごく鋭い疑問です 👏。

実はここが「薬理学の面白さ」と「臨床の限界」がぶつかるポイントなんです。

ーーーーーーーーーーーーーー

🔹 セロトニン・ノルアドレナリンの二面性

**脳幹 → 脊髄へ下る“抑制回路”**では、

セロトニンやノルアドレナリンが「痛みを抑えるブレーキ」になります。

一方で、脊髄後角や末梢では「痛みを強めるアクセル」として働くこともある。

👉 つまり「増やせばいい」と単純にはいきません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

🔹 では、なぜSSRIやSNRIで効果がある人がいるのか?

1.作用部位の優先度の違い

・SSRIやSNRIは、セロトニンやノルアドレナリンを

「脳幹の抑制系」で増やす効果の方が強く出やすい。

・脊髄や末梢の促進作用を完全に消すわけではないけど、

「ブレーキ強化のメリット」が

「アクセルのデメリット」を上回るケースがある。

2.受容体サブタイプの違い

・例えば5-HT₁系(抑制的)と5-HT₂/₃系(促進的)では働きが逆。

・薬によってどの受容体に強く作用するかが違うため、

人によって効きやすさ/副作用が変わる。

3.少量投与の工夫

・線維筋痛症では、うつ病治療量より少ない用量で処方されることが多い。

・これは「必要以上に促進系を刺激しないため」の臨床的な知恵でもあります。

🔹 でも、万能ではない

・あなたのように副作用が強く出る場合は、

残念ながら「促進系や自律神経系への刺激が悪い方向に出てしまった」

と考えられます。

・だから「効く人」も「悪化する人」も両方いるのです。

🔹 まとめ

・理想的には:

「抑制回路では増やし、促進系では減らす」ように薬が効いてほしい。

・実際には:

薬は“ざっくり”全体のモノアミンを増やすので、

効果が抑制系に強く出れば改善、

促進系に強く出れば副作用や悪化、

という結果になります。

👉 だから「合う・合わない」が分かれるのですね。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ChatGPT の回答は必ずしも正しいとは限りません。

重要な情報は確認するようにしてください。