私:

>ME/CFS、線維筋痛症、慢性緊張型頭痛の患者は下行性疼痛抑制系でのセロトニン活性が低下。一方、末梢神経や脊髄後角でセロトニンが痛みを増幅する方向に働く

という事ですが、なぜそんなアンバランスなことが起きているのか?

それについて、言及している文献がありますか?

ChatGPT:

とても鋭いご質問です。

セロトニンが「抑制と促進の二面性」を持ち、そのバランスがなぜ崩れてしまうのかについて、現在の研究で指摘されている要因を、わかりやすく整理してみました。

なぜセロトニンのバランスが崩れるのか?

1. 下行性疼痛抑制系の機能低下(セロトニンの減弱)

慢性痛では、脳幹から脊髄へ向かう「痛みを抑える神経回路」、つまり下行性疼痛抑制系の働きが弱まりがちです。

これは

・感情や学習の脳領域(前帯状皮質など)の変化

・ネットワークとしての「抑制システム」が機能しにくくなる

という要因と関連しています。

その結果、セロトニンを含む抑制作用を担う神経伝達が弱くなり、慢性的な痛みを維持する一因になります。

Descending pain modulation and chronification of pain - PMC

JCI - Central modulation of pain

ーーーーーーーーーー

2. セロトニンの「促進」へのスイッチ

慢性痛になると、セロトニンは抑制役だけでなく、脊髄や一部の脳部位では痛みを促進する回路として機能する場合が増えます。具体的には:

・スパイン(脊髄)でKCC2という機能が低下すると、セロトニンの働きが抑制から促進に切り替わる可能性があります。

・また、5-HT₃受容体など特定の受容体への作用により、痛み物質(サブスタンスPなど)が放出され、痛みが強くなるケースも報告されています。

An Association of Serotonin with Pain Disorders and Its Modulation by Estrogens - PMC

PAINーーーーーーーーーー

3. 回路のプラスチック変化(適応・誤作動)

セロトニンが関与する神経回路は変化しやすく、中枢や脊髄においてシナプスの機能が可塑的に変わります(長期増強=LTPなど)。

・前帯状皮質(ACC)などでセロトニンがシナプス伝達自体を強めたり弱めたりする可塑性変化が起きて、痛みの感情・記憶が定着しやすくなることも確認されています。

Frontiers | Multiple modulatory roles of serotonin in chronic pain and injury-related anxiety

ーーーーーーーーーーーーーーーー

まとめ:バランス破綻の背景にある「理由」

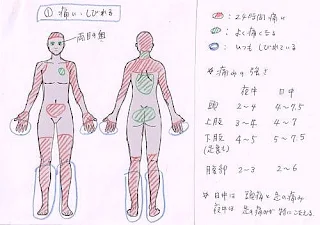

あなたのようにME/CFS、線維筋痛症、慢性緊張型頭痛を重ねているケースでは:

・抑制系のセロトニンが弱まる

・促進系のセロトニンの働きが相対的に強くなる

・関連する脳部位(ACCなど)では神経回路が過剰に強化され、

シナプスのバランスが崩れる

・ストレスや感情によってさらにそのバランスが崩れる

こうした形で「抑制低下 × 促進過敏」が起こると、

自律的に痛みが持続しやすい状態になってしまいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*参考文献とそのポイント

・論文・レビュー 主な内容

Descending pain modulation and chronification of pain - PMC

抑制系機能低下が慢性痛の要因。

SNRIs(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)が有効な理由に言及。

PAIN リピンコットジャーナル

Diffuse noxious inhibitory controls (DNIC) review

抑制系の働き(痛みは痛みで抑える)について整理。

慢性痛での阻害と促進のバランス破綻に触れる。

Frontiers | Multiple modulatory roles of serotonin in chronic pain and injury-related anxiety

セロトニンの複雑な作用(シナプス可塑性・受容体依存)を詳しく解説。

感情やストレス、不安などが大脳皮質から抑制/促進系に影響を与えることが知られています。

特に情動系センター(ACC、扁桃体など)が下行系を調節し、痛み体験に深く関与します慢性痛や不安との関係にも言及。

さらに詳しく見たい場合、以下のレビューでも深掘りされています:

KCC2機能低下による「抑制→促進」の転換:

もし、これらのメカニズムを図に視覚化したほうがわかりやすければ、ぜひお知らせください。必要に応じてわかりやすい図解も作成できます。